ふくろうワークショップ開催記録

ふくろうワークショップを開催しました

2018年7月29日(日)、エコギャラリー新宿にて「ふくろうワークショップ」を開催しました。夏休みの子どもたち向けの「エコにトライ!」のイベントのひとつで、題して「フクロウのヒミツを探ろう!」。| 講師はたのバラ代表の青野先生。普段は中学生相手の理科の先生ですが、抽選で選ばれた1年生から6年生までの30名の小学生たちは、コワモテの先生に少々緊張気味・・・(笑) 以下、内容をご紹介 |

講師の青野先生 |

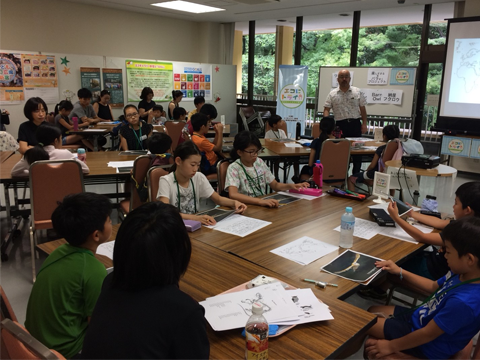

| まずはKP法での座学です。KP法って?つまり紙芝居方式です。ふくろうは鳥類の仲間、から始まり、猛禽類、森の賢者や知恵の神などと言われる由縁、世界中に生息していること、今回のフクロウはメンフクロウ、フクロウの産卵、抱卵、エサの捕獲、巣立ちまでに必要な1000匹の獲物、フクロウの行動範囲、歯がない鳥はエサを丸呑み、エサの消化できない骨や毛などがどうなるのか、講師の先生の投げかける質問に、子どもたちからもだんだん声が聞こえるようになってきました。フクロウが消化できなくなったものを固めて吐き出したものが、ペリット。カラスでもカモメでもペリットは吐き出します。今日はこのペリットを解体して、フクロウが何を食べているのかを確かめます。 |  ふくろうの説明 |

そして、おまけでフクロウのヒミツがわかる動画をみました。ハトが餌をとりに行くときの飛び方はバタバタバタバタ、タカが餌を狙って飛ぶときもバタバタバタ、フクロウが餌を狙って飛ぶときは・・・・・・・・なぜ?なぜ?羽ばたく音がまったくしないのです。狙われた獲物からすると、たまったもんじゃありません。 その理由は羽根を観察するとわかります。

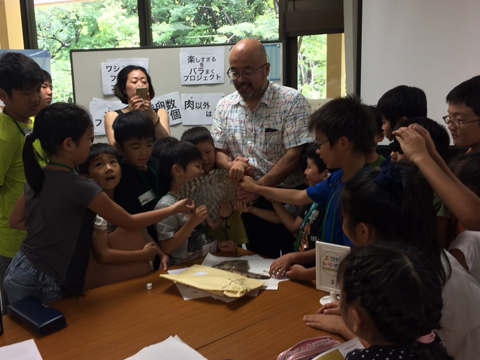

| 「はい、じゃあ前に集まって!」という掛け声に子どもたちの緊張がいっきにほぐれ、興味津々モード突入。ハイタカの羽根とふくろうの羽根の違いを探します。子どもたちと青野先生の掛け合いがとても楽しそう。子どもたちにとって、ちょっと怖そうな先生が身近な好きな先生に変わる瞬間を目撃です(笑) |  子どもたちとの掛け合い |

ペリット解体、はやくやりたいな |

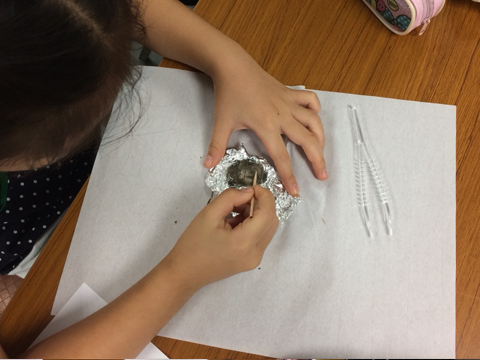

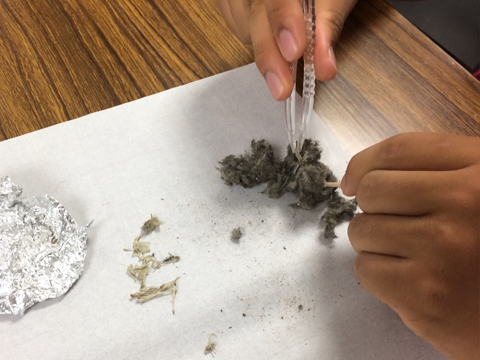

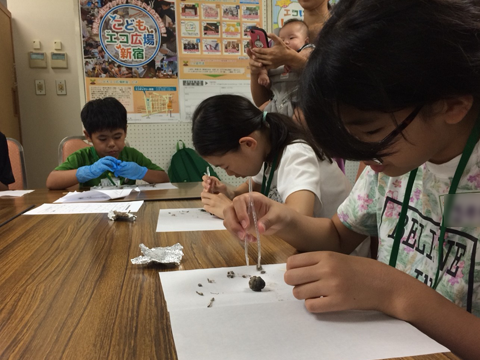

休憩をはさんで、もうペリットの解体がしたくてしょうがない子どもたち。教材用に滅菌されたペリットはアルミ箔に包まれています。中に何が入っているのかはペリットをあけてみないとわからない。これは、自分で選ぶしかないわけです。またまた、講師の先生の手元のペリットの袋に子どもたちが突進します。そして、注意事項を聞いて解体が始まりました。 |

毛の塊をピンセットや爪楊枝や素手でホジホジ、ホジホジ、ホジホジ・・・もくもくと作業です。しかし、冷房の風で解体した毛が飛んでしまう場所もあり、途中で冷房OFF。それでも熱心にペリット解体は続きます。小さな骨でも形を並べていくと何かの形が見えてきます。そしてオオモノの骨が出てくると大興奮。これはいったい何の骨?と講師の先生に質問です。頭部だったり骨盤だったり、まるで宝さがしです。

|

|

|

いろんな学年の小学生たちがいましたが、見学に来ていたお父さんお母さんも一緒になって子どもたちのフォローで、楽しそうです。学生スタッフもペリットをもらい、自分で解体してハマっていました。最後には集合写真で終了です。フクロウは新宿区にもいるらしいので、ぜひ探してみてほしいですね!