職人さんワークショップ「漆」開催記録

漆ワークショップを開催しました

2018年7月28日(土)、御徒町にある株式会社ナリカの理科実験室をお借りし、職人さんワークショップ第3弾として漆ワークショップを開催しました。通常の動きではない逆走台風12号が近づいてくる中、刻々と変わる天気予報を見ながら気が気ではありませんでしたが、集合時間には雨も小降りで参加者が集まり、予定通りに開催しました。| 今回は”輪島塗の伝道師”、輪島キリモトの桐本泰一氏を講師に迎え、輪島や漆の話、漆の特性を知る実験、漆器の良さを知る食事体験、スプーンづくりなど盛りだくさんの内容でした。 以下、少しだけご紹介・・・ |

講師の桐本さん |

漆の固化実験

| 漆のおもしろいところは、湿気がないと固まらないこと。水分が蒸発して固まるのとはまったく違うしくみです(詳しくは調べてね)。時間のかかる漆の固化実験を一番最初に準備しました。台風12号の影響で全体に湿度が高いため比較はむずかしいかも・・・ということでしたが、とりあえず温度・湿度の違う場所3カ所にセットを設置。漆の変化の確認は5時間後・・・結果はどうでしょうか。 |  漆の固化実験 |

漆のお話し

| 続いては、桐本さんの漆のお話し。漆の特徴、輪島や輪島塗の歴史、輪島塗の特徴、画期的な漆器の開発、輪島キリモトの取り組みなど熱く語ってくれました。いろいろな写真や実物を見ながらの解説はとてもわかりやすく、制作工程がわかるものも手に取らせてもらいましたが、これはなかなか見れないし、貴重な体験です。また、漆を接着剤として使った銀継ぎの器も触りましたが、指で触っても継いだ部分の凹凸がまったく感じられなく、使う食器として再生させる高い技術をもった職人さんの技を知りました。話を聞いているうちに、漆の魅力や輪島の魅力にとりつかれ、輪島に行ってみたいと思いました。 |  漆のお話しの様子 |

熱伝導率実験と輪島漆器の特徴

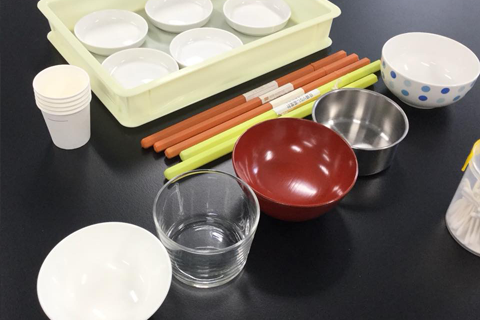

お話しのあとは実験です。ステンレス、陶器、プラスチック、ガラス、漆器の器で熱伝導率実験です。一斉に同じ温度(約60℃)のお湯を入れ、温度計を入れ、器の外に熱が伝わりにくく、中も冷めにくいものの順番を調べました。結果はどうだったのでしょう(笑)そのあとは、輪島塗の大きな特徴でもある塗装部分(筋肉と称していましたが)の丈夫さをつくる珪藻土についてです。珪藻土がどのようにできたのか、輪島に多くある理由、それをどのように「地の粉(じのこ)」にするのか、実物をみながら説明を聞きました。実験室の顕微鏡をお借りして100倍でみると、珪藻が見えました! 感動です。

熱伝導率実験の器 |

珪藻土を固めて焼いて・・・ |

顕微鏡でみた珪藻土(筒状が珪藻) |

漆器でランチ

お昼になり、輪島塗の漆器を使っての食事体験です。日本橋のANDONからランチを配達してもらい、秋田のトラ男米を使った美味しいおにぎりと味噌汁をいただきました(なんと言っても日本人は米です!)。輪島塗のお椀でいただくお味噌汁はどうだったでしょう。ヨーグルトを漆のスプーンで食べてみると、口当たりの良さがわかりました。漆器の圧倒的な抗菌・殺菌作用の話も聞いた後だったので、漆のお弁当箱がほしくなりました。 いろんな漆器でいただきます |

ANDONランチもさらに美味しく |

スプーンづくり

| 食事のあとには、口あたりの良さを体験したばかりの「スプーンづくり」です。漆の仕上げは輪島の工房でやってくれるので、その前段階の粗削りのスプーン木地を紙やすりで仕上げる工程に挑戦です。講師から紙やすりのかけ方を聞き、ゴシゴシ開始。約30分でほとんどの人が完成し、仕上げの色を決めます。色は黒漆:黒、生漆(きうるし):明るい茶色、ベンガラ:朱色の3種類。黒漆、生漆は木目が見えてとてもきれい。ベンガラは木目は見えなくなりますが、鮮やかでおしゃれ。悩んでしまいます(笑)。このスプーンで溶けかかったハーゲンダッツを食べると最高に美味い、という講師の一言で、早く自分でつくった漆のスプーンで食べたいなぁと思いました。届くのが楽しみです。 |  こんなスプーンになるのかな |

吹き漆の実演

拭き漆の様子 |

次に桐本さんの拭き漆の実演を見ました。最初に塗った生漆の色のが時間とともに濃く変化していくのがわかります。桐本さんは漆を素手で触ってもかぶれないそうです。漆を扱うおうちの子どもには、なんと漆の”かぶれなさ”が遺伝するようです。しかし素人は危険!。この夏の暑さで体が弱っていること、発汗のため皮膚の毛穴が開いている状態では、いつもよりも漆にかぶれやすくなっているそうです。今回、拭き漆体験を断念した理由です。やりたかった人ゴメンナサイ! |

固化実験の結果は・・・

| 最後に漆の固化実験の結果を確認しました。温度も湿度も低い、冷蔵庫にいれたものは、まだ液体でした。室内と湿度・温度を高くした場所の漆の差はほとんどなく、それでも表面がヌルりと固まり始めていました。漆の固化にはとても時間がかかることもよくわかり、職人さんは自然相手にこのような時間がかかるという苦労もされているのですね。 |  漆の固化実験の結果確認 |

最後に

台風の動きを気にしながら、約5時間にも及ぶワークショップでしたが、ものすごく充実した内容で、参加された方々にも満足していただけたようです。講師の桐本さんに感謝いたします。この理科的な視点から漆をみる「漆ワークショップ」を通して、参加された皆さまが、漆の特徴や魅力を知り、漆に興味を持ち、漆のファンになってくれることを願っています。

休憩中も漆を熱く語る

そして翌日は、新宿でふくろうワークショップでした。